はじめに

インタビュー記事の価値は、取材相手の「言葉」と「経験」を読者にわかりやすく届けることにあります。ただ会話をそのまま並べるだけでは、情報は散らばり読者には刺さりにくいものです。本稿では、企画づくりから公開後の運用まで実務の流れを網羅します。チェックリストやフォーマット比較、質問設計、編集テクニック、公開後の改善方法まで具体例を交えて解説するので、取材→執筆→公開までの一連の行程を実践的に学べます。

情報を正確に伝えるだけでなく、「読み物」として読者を引き込むための手法を順を追って紹介します。次の章から実務的なポイントを見ていきましょう。

記事のフォーマットと表現スタイル

インタビュー記事にはいくつかの典型フォーマットがあり、目的に合わせて選ぶことがまとめ方の第一歩です。形式ごとの特徴と向き不向きを押さえれば、取材・編集の設計がぶれません。

| 形式 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている場面 |

|---|---|---|---|---|

| Q&A(対談・会話) | 質問と回答を順に並べる構成 | 臨場感が出やすく、発言の原意が伝わりやすい | 長くなりがちで単調になる恐れ | 発言のニュアンス重視や専門的なテーマ |

| モノローグ(一人称) | インタビュイーの語りを一人称でまとめる | 感情や内面が伝わりやすい | 編集で文脈整理が必要、客観性が下がる場合も | パーソナルストーリーやエッセイ寄りの記事 |

| ルポ(第三者視点) | 記者が情景や背景を描く | 読ませる力が高く背景説明がしやすい | 執筆力に左右されやすく主観が入る | 特集や人物ルポ、物語性重視の記事 |

形式を選ぶ際の目安は次のとおりです。

| 判断基準 | 推奨形式 |

|---|---|

| 発言の正確さが最優先 | Q&A |

| 人物の内面や感情を強調したい | モノローグ |

| 現場の雰囲気や背景情報を伝えたい | ルポ |

| 読者が専門家中心 | Q&A(詳細な注釈付き) |

| 幅広い一般読者向け | モノローグ/ルポ(専門用語は補足) |

形式だけで見せ方が決まるわけではありません。見出し、リード、キャプション、抜粋(キーフレーズ)などを組み合わせて、読者の視線を誘導することが重要です。企画段階で形式を明確にし、それに合わせて取材計画や文字起こしの方針を決めましょう。

各形式の実例(短めのサンプル)

- Q&A(例)

Q: この業界に入って何年になりますか?

A: 入ってから10年になります。最初はまったくの未経験でしたが、経験を積むうちに少しずつ戦略が見えてきました。 - モノローグ(例)

10年のキャリアを振り返ると、不安な日々も多かった。けれども、挑戦を続けたことで自分の軸がはっきりしてきたのです。 - ルポ(例)

取材現場は窓から柔らかな光が差し、彼は穏やかな表情で語り始めた。「あの経験があるから今の自分がある」と。

企画段階の設計

取材の目的が曖昧だと、現場で何を拾うべきか判断できません。企画段階で要点を固めることが、記事の質を左右します。

取材前に確定すべき主要要素は次の通りです。

| 項目 | 内容(確認例) |

|---|---|

| 目的 | 読者に何を伝えたいか(啓蒙、事例紹介、ブランド露出など) |

| ターゲット読者 | 年齢層、職業、抱える課題や関心、期待する行動 |

| キーメッセージ | 記事で最終的に残したい一文(タイトル候補に反映) |

| フォーマット | Q&A / モノローグ / ルポ の選定 |

| 取材対象 | 誰が最も説得力を持つか(職種・役職・経験) |

| 成功指標 | PV、滞在時間、SNSシェア、問い合わせ件数 など |

取材対象の選定基準(簡潔)

- 読者が興味を持ちやすい人物か

- 独自の視点やデータを持っているか

- 記事の信頼性につながる肩書や実績があるか

- 話せる範囲のネタを持っているか(守秘義務の確認も含む)

企画書や要旨の作り方(ポイント)

- 冒頭に1〜2行の企画サマリ(目的と期待効果)を置く

- 想定読者プロファイルを明記する

- 仮タイトルとキーメッセージを提示する

- 質問の仮リスト(優先順位付き)を用意する

- 取材スケジュールと必要なリソースを整理する

- リスクと対応(NG事項や守秘範囲)を明記する

取材対象に事前に簡単な要旨(何を聞くか、公開範囲)を共有すると、本番での回答の粒度が上がります。信頼関係の構築にも役立つので忘れずに。

取材前の準備(リサーチと調整)

事前準備で取材の質は大きく変わります。リサーチと質問設計は念入りに行いましょう。

事前リサーチで押さえるべきポイント

| 項目 | 何を調べるか | 目的 |

|---|---|---|

| 経歴・職務 | 職歴、役職、受賞、主要プロジェクト | 文脈把握、導入文に活用 |

| 発信履歴 | ブログ、SNS、過去インタビュー | 切り口の発見、重複回避 |

| 企業・業界情報 | 最新ニュース、競合動向、専門用語 | 背景説明や注釈準備 |

| パブリックイメージ | メディア露出、論点 | 想定質問やフォローアップの設計 |

| 人となり | 趣味、出身地、嗜好 | アイスブレイクや人間味の演出 |

質問リストの作り方と構成意図

- 大きな流れは「現在→過去→未来」で設計すると読みやすい

- 優先順位を付ける:必須質問 / 可能なら聞きたい質問 / 予備質問

- 深掘り用のメモを各質問に付けておく(追加問い)

- 導入は答えやすい開放的な質問にし、途中で具体性を求める閉鎖質問を入れる

質問リストの例(カテゴリ別)

| カテゴリ | 初期質問 | フォローアップ例 |

|---|---|---|

| バックグラウンド | 現在の役割と一日の流れを教えてください | その役割で一番難しい点は何ですか? |

| 事例・実績 | 最近取り組んだプロジェクトについて教えてください | 具体的な数値や失敗からの学びは? |

| 意見・洞察 | 業界の将来をどう見ていますか? | 根拠となるデータや体験は? |

| パーソナル | 仕事でのモチベーションは何ですか? | それが生まれたきっかけは? |

インタビュイーとの事前コミュニケーション

- 初回メールには企画趣旨、読者層、所要時間、公開フロー、録音可否を明記する

- 仮質問は本番1週間〜数日前に共有する(全文が公開されるとは限らない旨も伝える)

- NG事項や守秘範囲を事前に確認する

- 当日の連絡手段(集合場所、緊急連絡先、遅延対応)を決める

依頼メールのテンプレート(そのまま使える例)

平素よりお世話になっております。メディア「[メディア名]」の[氏名]と申します。弊社は[メディアの簡単な紹介(読者層や運営年数など)]を発信しており、月間約[PV目安]の読者にご覧いただいております。

このたび、新コーナー「[コーナー名]」を立ち上げるにあたり、ぜひ[氏名/御社名]様にご登場いただきたくご連絡差し上げました。以下、企画の概要です。ご確認いただき、ご都合がよろしければご出演をご検討いただけますと幸いです。

■企画概要

・媒体名:[メディア名](https://example.com)

・企画名:[コーナー名]

・読者層:[20〜40代のビジネスパーソン等]

・掲載イメージ:インタビュー(約60分・対談/モノローグ)

・PV目安:[5,000〜10,000PV(想定)]

・取材希望日時(候補):[第1候補 日時]/[第2候補 日時](いずれも1時間程度)

・取材場所:[御社オフィス/オンライン(Zoom等)/カフェ等]

・公開予定日:[月日](編集・校正時間が必要です)

・原稿確認:[全文確認可 / 事実関係のみ / 簡易確認のみ](希望される場合は合わせてご相談ください)

当日は取材(1名)・カメラマン(1名)で伺う想定です(場所により変動します)。録音と写真撮影を予定しておりますが、使用範囲は事前にご確認のうえ進めさせていただきます。費用のご負担は不要です。

ご検討いただける場合は、可能な日程と場所のご希望をお知らせください。ご不明点があれば何でもお知らせください。どうぞよろしくお願いいたします。

[署名]

[氏名]/[役職]

[媒体名](https://example.com)

[連絡先(電話/メール)]

取材日時・場所・人員・機材のチェックポイント

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 日時 | 余裕を持った開始時間、予備日を確保 |

| 場所 | 騒音、電源、照明、撮影許可の有無 |

| 人員 | ライター、カメラマン、アシスタントの役割分担 |

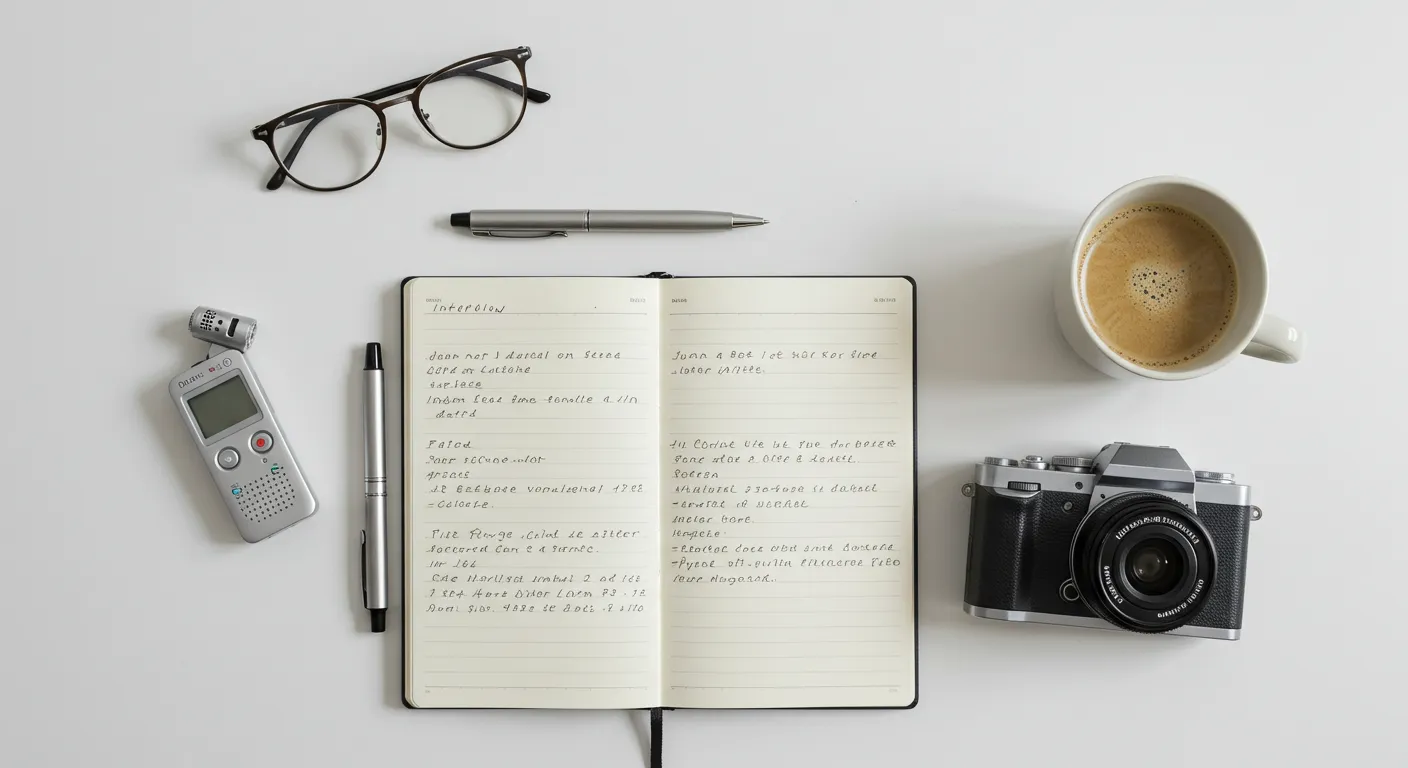

| 機材 | レコーダー(バックアップ含む)、マイク、バッテリー、メモ帳、カメラ、三脚 |

| 書類 | 同意書(録音・写真利用)、名刺交換の準備 |

実務のミニマム体制は、ライター1名+カメラマン1名。役割を事前に明確にしておくと現場がスムーズです。

同意書に盛り込むべき要点(簡易)

- 録音・写真の利用範囲

- 原稿確認の可否と修正ルール

- 個人情報の取り扱い

- 署名(またはメールでの合意表示)

ちょっとしたマナー(追加)

- 訪問時の手土産は3,000〜5,000円程度の品が無難。相手の社内規定や業種に合わせて調整を。

取材当日の進め方と現場対応

当日は準備に加え、「場をつくる」スキルと柔軟な対応力が重要です。緊張を和らげ、自然な会話に導く工夫をしましょう。

導入で緊張をほぐすアイスブレイク例

- 天気や道中の話題、共通の出身地など簡単な話題から入る

- 事前に調べた趣味や最近の投稿に軽く触れて共感を示す

- 最初の1〜2分は雑談に使い、相手をリラックスさせる

質問の推奨フロー:現在→過去→未来

- 現在:現在取り組んでいること、直面している課題

- 過去:その道に進んだ背景、転機のエピソード

- 未来:今後の展望、目標や業界への提言

深掘りのためのフォロー技術

- Why→How→When/Where の順で掘ると具体性が増す

- 自然な言い回しで「具体的には?」や「もう少し詳しく聞かせてください」を使う

- 回答をその場で要約して返し、理解の確認をする

- 数字や固有名詞は場で確認する(例:「具体的には何%ですか?」)

非言語サインの観察と活用

- 声のトーンや表情、視線で話題への関心度を読み取る

- 熱が入る話題は見出しや抜粋に使える可能性が高い

- 相手が戸惑っている様子なら質問を和らげるか別の角度に切り替える

重要発言や数値を確実に拾う方法

- 重要そうな発言は即メモ(引用用に正確な表現を確認)

- 数字は聞き逃さないよう繰り返して確認する

- 決め台詞的な一言が出たら、その場で「記事でその言葉を使ってもよいですか?」と確認する

想定外の展開や答えにくい問題の対処

- 想定外の話題は興味を持って掘りつつ、本筋に戻すタイミングを意識する

- 答えににくい質問は選択肢を示したり、一般論に置き換えて回答しやすくする

- デリケート事項は一旦保留にして、広報や法務に確認する

撮影と音声記録の運用、終了時の手順

- 撮影は自然光を活かしリラックスした表情を優先する

- 記事用に5〜10カットのバリエーションを確保する(アップ・中景・環境ショット)

- 録音ファイルは二重バックアップ(クラウド+外付けHDD)で保管する

- 終了時に改めてお礼を述べ、公開スケジュールと原稿確認の方法を伝える

構図や撮影運用の細かなコツ

- 被写体は中央配置ばかりにせず余白を活かした構図にする

- 逆光は避け、必要なら場所を変える提案をする

- カメラ設定(ISO・ホワイトバランス等)は事前に整えておく

- 被写体が不安がる場合は撮影直後に数枚を見せて安心させる

- 撮影中は指示を具体的に出す(「肩を少し左に向けて」など)

取材後の素材処理と下書き作成

取材直後の素材整理が執筆効率を大きく左右します。録音管理、文字起こし、ストーリー構築の順で進めましょう。

文字起こしをするかどうかの判断基準

- 文字起こしが必要なケース

- 正確な引用が求められる企業インタビュー

- 長時間や専門用語・数値が多い取材

- 執筆者と取材者が異なる場合

- 省略してもよいケース

- 雑談中心でモノローグにまとめる場合(ただし詳細メモは必須)

- 短時間で要点が明確に取れた場合

文字起こしを効率化するコツ

- 自動文字起こしツールを活用し、精度は手作業で補正する

- 話者ラベル(例:A: インタビュアー / B: インタビュイー)を付ける

- タイムスタンプを入れておくと重要発言の再確認が楽になる

- 聞き取りにくい部分は「[不明]」でマークし、後で音声で確認する

素材からストーリーラインを作る実務フロー

- 文字起こしやメモを読み、発言を「プロフィール/実績/課題/解決/展望/人柄」などに分類する

- 各カテゴリで核となる見出し候補を作る

- 読者に最も響くメッセージを決め、記事の中心軸に据える

- 仮リードを作成し、本文の順序を入れ替えて読み比べる

- 印象的なフレーズは抜粋ボックスに配置する位置を決める

聞き手(記者)の問いを活かす編集術

- 質問は場つなぎで終わらせず、読者の疑問を代弁する役割にする

- 質問は簡潔に要約して挿入し、文脈を読みやすくする

- 対談形式では質問を長くし過ぎず、答えの入り口をクリアにする

話し言葉を読みやすく変換するポイント

- 一文を短めに(目安30〜40字以内)にする

- 主語と述語を明確にする

- 口語表現を残すかは意図的に判断する(人柄を出すために有効な場合あり)

- 専門用語や前提が必要な箇所には補足を入れる

専門用語や固有名詞の扱い

- 初出時に簡潔な定義や注釈を添える

- 読者の前提知識に応じて、リンクや参考資料で深掘りを補助する

- 表記ゆれは統一ルールを設けて管理する(英語表記や略称の扱いなど)

記事の構成とレイアウト設計

読みやすさは構成と視覚的なレイアウトで大きく変わります。導入→本論→締めの起承転結を意識して組み立てましょう。

リード(導入)の組み立て方(テンプレ)

- 1行:主題(結論の要約)— 読者の注意を引く一文

- 1〜2行:誰が、いつ、どんな状況で語ったか(背景)

- 1〜2行:本文で得られる価値(何を学べるか、どんな気づきがあるか)

例:リード(30〜60字)

「業界の常識を覆す新製品を手がけた田中氏が、その裏で語った3つの失敗と学びを聞いた。」

補足:Webの導入文は媒体によって最適な長さが異なりますが、全体の導入としては120字前後を目安にする運用が多いです。デザイン要件に合わせて短めのキャッチと分ける手法も有効です。

段落構成と起承転結の役割

| 段落 | 役割 | 書き方のポイント |

|---|---|---|

| 導入 | 興味を引き、概要を提示 | キーフレーズやエピソードで引き込む |

| 背景(起) | 人物紹介・背景情報 | 必要最小限の事実を明瞭に |

| 展開(承) | 事例・具体的取り組み | 数字やプロセス、現場のエピソードを示す |

| 転(深掘り) | 問題点・葛藤・解決策 | 失敗と学びを対比で示す |

| 結(まとめ) | メッセージを強調 | 将来展望や記者の所感で締める |

人物の個性を際立たせる見せ方

- 名言ボックス:印象的な一言を目立たせる

- 逸話を挿入する短い段落で「らしさ」を演出する

- 写真とキャプションで表情や雰囲気を伝える

- 台詞のトーンを一部残して人間味を出す

補足情報や背景説明の挿入方法

- 専門用語は初出時に短い注釈を入れるか、括弧で説明する

- 長い背景説明はサイドボックスに入れて本文の流れを保つ

- 読者に有益なツール名や参考資料は文末の参考リンクにまとめる

写真・キャプション・ビジュアル配置の基本

- 見出しごとに1枚の写真を目安に(長文なら複数枚)

- キャプションは「何が写っているか」と「記事との関係」を簡潔に書く

- 重要箇所は色や枠で視覚的に強調する

見出しの文字数目安

- 小見出しは10〜20文字程度が読みやすい目安です。媒体のデザインによって調整してください。

メタ要素の配置

- タイトルは30文字前後を目安に、キーワード+キャッチを組み合わせる

- 公開日と更新日は明記し、SNSシェアボタンは冒頭と末尾に配置するのが一般的

- SEOを意識したメタディスクリプション(一般的には120〜160字を目安)を用意しておくと良いでしょう。表示は媒体やデバイスによって切れ方が変わるため、端的に要点を伝えることを意識してください。

校正・確認と公開準備

公開前のチェックは信頼性確保とトラブル回避のために欠かせません。複数段階で確認しましょう。

推敲と編集で見るべき主なチェック項目

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 事実関係 | 年代・役職・数値に誤りがないか |

| 引用の正確性 | 発言のニュアンスが損なわれていないか |

| 表記統一 | 人名・企業名・用語の表記が統一されているか |

| 読みやすさ | 一文が長すぎないか、接続語が過剰でないか |

| 権利関係 | 写真や引用の使用許諾が得られているか |

| 倫理・法務 | 名誉毀損やプライバシー侵害の懸念がないか |

ファクトチェックの実務

- 可能なら一次資料(社内報、決算資料、公式リリース)で確認する

- 「約」や「およそ」などの曖昧表現は根拠がない限り避ける

- 重要な数字は取材対象や広報に再確認する

インタビュイーへの事後確認(承諾)の進め方

- 事前にどの範囲を確認してもらうか合意しておく(全文確認/事実関係のみ)

- 修正ルールを明確に伝える(事実誤認のみ修正可、表現修正は相談)

- 確認期限を設定する(例:3営業日以内。法務チェック等が必要な場合は長めに設定する)

- 修正依頼は具体的な変更箇所と理由を求める

推奨される校正フロー

- 執筆者の自己校正(誤字・事実の再確認)

- 編集者による構成・表現チェック

- 法務や広報によるリスクチェック(必要時)

- インタビュイーへの事後確認(合意取得)

- 公開直前に最終フォーマット確認(画像・メタ情報含む)

公開後の運用と改善

公開はスタート地点です。読者の反応を見て改善を繰り返すことで、次回に活かせる知見がたまります。

タイトルの付け方と見せ方(実務テク)

- パターン例:人名+主張 / 印象的な一言+人名 / 問題提起+解決

- A/Bテスト:SNS用に複数タイトルを用意して反応を比較する

- サムネイルはクリック率に直結するため複数案を検証する

タイトルのNG/OK例(言い換え例)

| NG例 | OK例 |

|---|---|

| 理想のキャリアを叶えたキャリアカウンセラーのA子さん | 30代、子育てと仕事を両立して理想のキャリアを作った理由 |

| 体験記〜これまで学べなかったことが学べた〜 | 教育事業の成功は独自メソッドにあった |

| 自身が持てました!山本塾起業の経緯 | 挫折が生んだ山本塾30年の軌跡 |

公開後のプロモーション(実務ポイント)

- 発信スケジュール:公開直後、24時間後、1週間後に異なる切り口で再発信する

- 抜粋や図版、短尺動画を作り複数チャネルで展開する

- 関連アカウント(インタビュイーや企業のアカウント)と協力して拡散を狙う

- メールニュースや関連記事への導線を用意して回遊を促す

読者反応の計測と改善へのつなげ方(KPI例)

| KPI | 目的 | 改善案 |

|---|---|---|

| PV/UU | 記事のリーチ評価 | タイトルやSNS戦略の見直し |

| 平均滞在時間 | 読まれている深さを評価 | 段落構成や視覚要素の改善 |

| SNSシェア数 | 共感度の指標 | 抜粋や画像の訴求力を見直す |

| 問い合わせ数 | ビジネス効果の測定 | CTAの設置や導線改善 |

| コメント数 | 読者の関心度 | 追記記事やFAQを作成する |

フィードバックループのつくり方

- KPIを定期的に分析する(公開1週間、1ヶ月)

- 高反応箇所を抽出し次回の質問設計に反映する

- 低反応の理由を仮説化し、A/Bテストで検証する

インタビュー記事執筆の実用Q&A

現場でよく出る疑問と実務上の回答をまとめました。

| 質問 | 回答(実務的ポイント) |

|---|---|

| 呼称や表記はどう決める? | まず取材対象の希望を確認。初出で正式表記を使い、その後は略称可。ニックネームは本人の了承を得る。 |

| 適切な文字数は? | Webでは1,200〜2,500字が一つの目安。ただしジャンルや目的・検索意図により差があり、解説系ではより長く、ニュースは短めなど媒体に合わせて調整する。 |

| 文字起こしは保存すべき? | 契約や法務要請を除き、編集が終わるまでは保存推奨。クライアントワークでは納品物に含める場合もある。 |

| 編集で「取材対象が賢く見える」表現は? | 要点を整理し、専門用語には説明を付ける。成功例だけでなく学びや論理を示す発言を拾う。 |

| 発言の「やんわり」修正は許される? | 意図を変えない範囲で文法整理や冗長な部分の削除は可。ただし意味が変わる編集は要承諾。重要な変更は確認する。 |

執筆者向けチェックリスト

企画前から公開後までの必須確認項目を整理しました。

| フェーズ | 必須チェック項目 |

|---|---|

| 企画 | 目的・ターゲット・キーメッセージを明確に |

| 準備 | 調査リスト、質問(優先度付)、機材・同意書の準備 |

| 取材 | 録音バックアップ、重要発言のメモ、写真の確保 |

| 素材処理 | 文字起こしの要否判定、タイムスタンプ、分類 |

| 執筆 | リード作成、見出し構成、引用の根拠確認 |

| 校正 | 事実関係確認、表記統一、法務チェック |

| 確認 | インタビュイー確認(合意取得)、画像権利の確認 |

| 公開 | メタ情報設定、SNS配信計画、計測準備 |

| 運用 | KPI確認スケジュール、改善案の作成 |

トラブル対応の優先順位

- 名誉毀損や誤記の指摘:即時に記事を一時非公開にして修正案を作成→利害関係者と協議

- 同意の齟齬(録音・写真の利用):同意書を確認→合意がなければ使用停止手配

- 技術的問題:ITチームと連携して迅速に対応、必要ならSNSで経過説明を行う

学ぶべき見本記事(学習用事例)

参考になりやすいインタビュー記事の例を挙げます。自分の媒体のスタイルに合わせて、良い点を抽出して学んでください。

- 対談系(エンタメ・バズ系): ヨッピー『遊園地を温泉にするって別府市長は何考えてるの? 問い詰めてきた』

- 企業系(ルポ/深掘り): 東洋経済『メルカリは上場してからどう変わったのか』

- 人物深掘り: 村田らむ『芸人ヒロシがYouTubeに見つけた人生の神髄』

上記は学習用の参照例です。媒体のトーンや読者層に合わせて応用してください。

おわりに

インタビュー記事のまとめ方は、単なる技術ではなく取材相手への敬意と読者への配慮の両立が肝心です。企画段階で目的を定め、事前リサーチと質問設計を丁寧に行い、現場で丁寧に聞き取る。素材は読者視点で取捨選択し、ストーリーとして組み立てる。この流れを習慣化すれば、伝わるインタビュー記事が安定して生まれます。

本稿をチェックリスト代わりに活用し、次回の取材で「読まれる」「伝わる」まとめ方をぜひ試してみてください。